こんにちは!

谺(コダマッチャンこと、児玉朋己です。

お元気ですか? 私は集中しています!

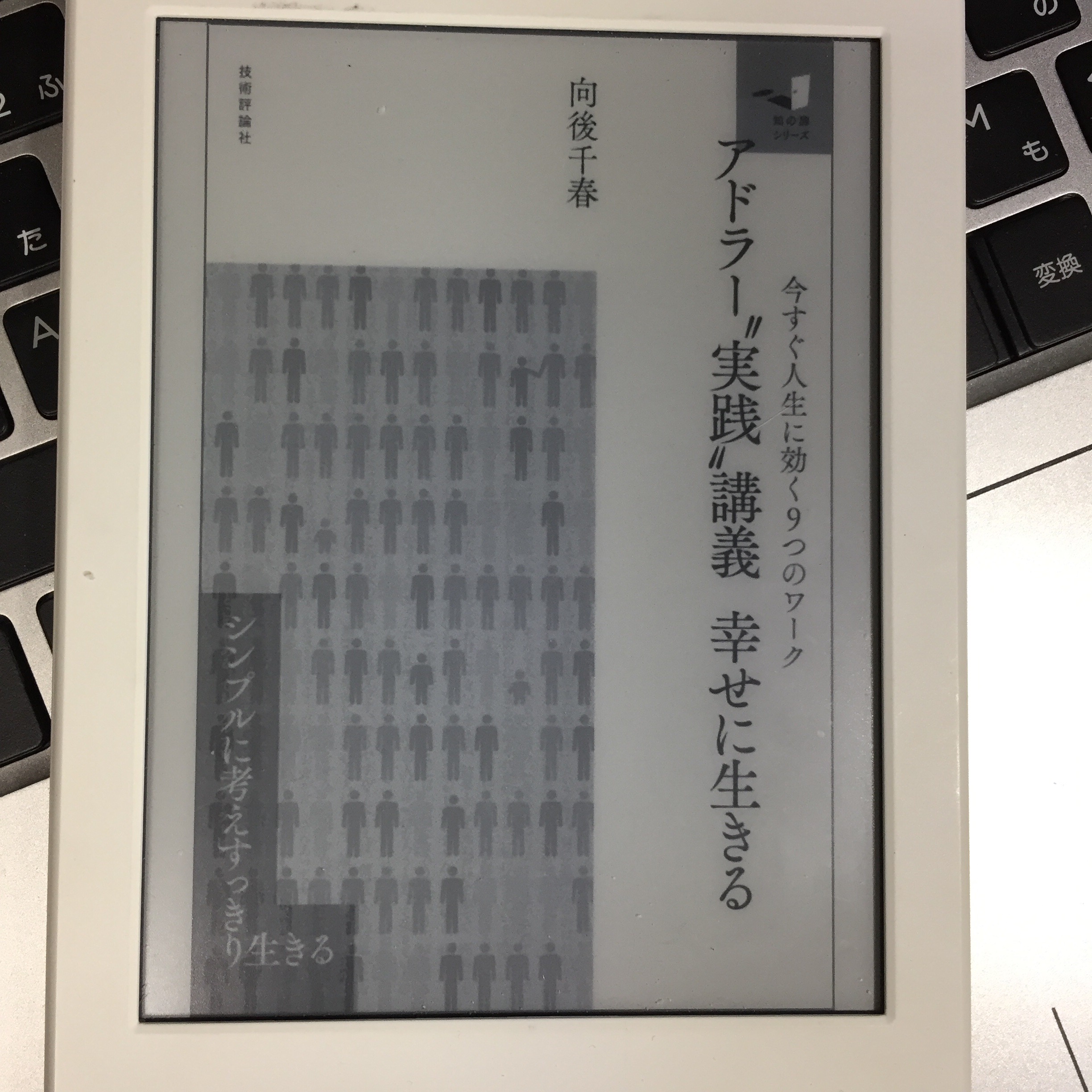

今日は、アドラー心理学の本についてお話しします。

題名に「実践」という言葉が入っているだけあって、自分の生活について、また、人との関係について、どのような態度で実践していけばいいのかを明確に述べている本でした。

劣等コンプレックスを使って逃げることをせず、勇気をもって自分の課題に取り組むための処方箋が書かれています。

初めてアドラー心理学の本を読む方、2冊目くらいに読む方にお勧めです!

特に印象に残った章の内容をいくつかお話しします。

kindleで読んだので、引用個所の表記がページ番号にはなっていません。

第1章 私たちは何のために毎日を生きているのか

冒頭の第1章から本質を射抜く問いで始まります。

私達は何のために生きているのでしょうか?

それについて、著者はもったいぶることなく、この最初の章で答えます。

それは「幸せになるため」です。そして、その幸せを感じる条件は、

- 自分の能力を発揮できること

- それが他の人のためになっていること

だといいます。

私は、アドラー心理学の本を何冊も読んできましたが、それらの本で語られる言葉は、いつもシンプルです。

そして、シンプルなのに真実に根差している言葉だと感じます。

私が自分であれこれ考えると、知らず知らずのうちにむずかしく回りくどい言葉になってしまうのに、その同じ問いにアドラー心理学が答えると簡素な言葉になるのです。

そしてその言葉が真実に根差しているのです。

ここでもそれを感じました。

第2章 あなたはなぜそう「行動」するのか

この章は、劣等感と劣等コンプレックスがテーマです。

このテーマについては、以前にもこのブログで取り上げました。復習もかねて、この二つについてまとめた部分を引用します。

まとめると、劣等感と劣等コンプレックスの違いは、次のようになります。「私は劣等感を感じる。だから努力する」というときは、誰もが普通に持っている「劣等感」のことです。そのときに劣等感は努力のための原動力になります。そうではなくて「私には劣等コンプレックスがある。だから努力を避ける」というときには、言い訳の道具として「劣等コンプレックス」を使っているということです。

(位置NO.402-411)

私は、いま52歳ですが、まだまだ劣等コンプレックスに振り回されることが多いです。

そんな私への処方箋もありました。

劣等コンプレックスを使って、課題を避けるのではなく、プラスの自分に向かって行動するにはどうすればいいのでしょうか。

それは「今日の私」をすなおに認めることです。(中略)完璧な姿として「明日の私」をイメージする限り、「今日の私」は常に不完全なのです。とすれば、すなおに「不完全な今日の私」を認めて、出発するしかありません。(位置No.475)

「不完全な今日の私」を素直に認めること。

これを肝に銘じたい。。。

「勇気づけ」とは(第6章より)

「勇気づけ」は、特別な用語だと著者はいいます。

アドラー心理学では、勇気のある状態を、「ライフタスク(人生上の課題:仕事・交友・愛)を果たそうと決心している状態」だと定義しています。

自分の人生におけるさまざまな課題にちゃんと取り組もうとしている状態ですね。わかりやすいです。

では、勇気づけの定義を見てみましょう。

アドラー心理学でいう「勇気づけ」とは、相手がその人自身のライフタスクに向き合うように援助することと定義されます。(中略)勇気づけでは、この人がどのようになれば、自分には能力があり、まわりの人々を仲間だと思えるかということを常に考えます。その方向を向くような支援をすることが勇気づけということなのです。

(位置No.1170-1179)

勇気づけとは、相手が、「自分には課題を解決できる能力があり、必要があれば助けてくれる仲間がいる」と思えるように支援することだと言えるでしょう。

第7章 あなた自身を勇気づけるためにはどうすればいいのか-勇気づけ

さて、勇気づけには、自分と相手が「ヨコの関係」になっていることが前提です。

ヨコの関係とは?

ヨコの関係とは、「共通の目的に向かって対等に協力し合っている関係」のことです。このとき、先生と生徒、上司と部下というような、立場や地位の違いは乗り越えられています。

私は、「ヨコの関係」とは、お互いを、共通の目的を持った仲間だと思える関係のことだと思いました。

自分を勇気づけるには?

では、私自身が逃げずにライフタスクに挑んでいく勇気を持つには、どうしたらいいでしょうか?

アドラーは「自分に価値があると思う時にだけ、勇気を持てる」と言っています。「自分に価値がある」と思えるためには、「自分が仲間の中にあって有用なことをしている」という確信が必要です。その中で何か役に立つことができるという確信です。

(位置No.1452)

つまり、「友人・知人・恋人・家族・親戚・同僚・部下・上司など自分の周りにいる人はすべて仲間であり、自分はその仲間のために有用なことをしているのだ」と信じることで勇気が持てるということでしょう。

仲間を勇気づけるには?

これを反転して自分が相手を勇気づけることもできます。

相手を勇気づけようと思うのであれば、「私とあなたは仲間です」ということと、「あなたには有用な能力があります」ということを伝えるだけで十分です。

(位置No.1460)

まとめ

この本で学んだことは、次のようなことでした。

- 人が何のために生きているかというと、それは幸せになるためです。

- 幸せを感じるには、自分の能力を発揮して周りの人の役に立つことです。

- そのために人は自分のライフタスクに取り組みますが、ちゃんと取り組む勇気を持つには、周りの人は仲間でありそのなかで自分は有用なことをしていると信じることです。

アドラー心理学の骨組みについて、わかりやすく解説された本でした。

良かったです。

生きるって何だろう? 生命って何だろう?

谺(こだま)

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。